Digitalisierung: Werden die kleinen Unternehmen abgehängt?

Big Data, Chat GPT, Virtual Reality – Künstliche Intelligenz (KI) ist allgegenwärtig. Doch nicht alle Unternehmen profitieren gleich stark: Während Grossunternehmen in den Jahren 2020 bis 2022 digital aufrüsteten, hinken viele KMU hinterher. In der Kombination von KI und Big Data lag zudem Potenzial brach – was langfristig Wettbewerbsfähigkeit kosten könnte. Das Wichtigste unserer neuen Studie zur Innovationslandschaft der Schweiz.

Zusammengefasst

Die Schere geht auseinander: Big Data wird von 20% der kleinen und 60% der grossen Unternehmen eingesetzt. KI setzen etwas über 8% der kleinen Firmen ein, bei den grossen ist es bereits mehr als jedes dritte Unternehmen.

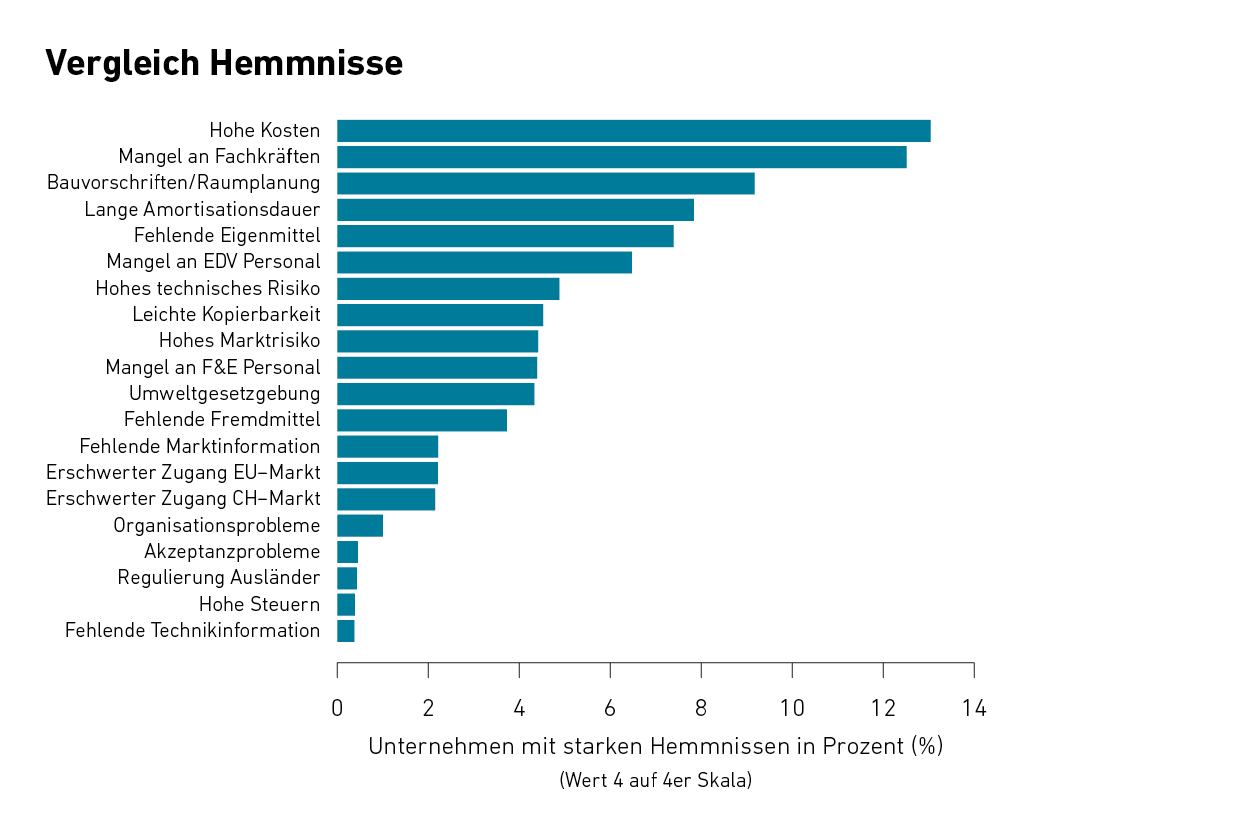

Unabhängig von der Digitalisierung wurden hohe Kosten weiterhin als grösstes Innovationshemmnis genannt. Neu hinzugekommen sind Fachkräftemangel, Bauvorschriften und Raumplanung.

Bei den Grossunternehmen zeichnet sich eine deutliche Verschiebung ab: Der Umsatzanteil der F&E-Ausgaben geht zurück, während der Anteil der innovierenden Unternehmen konstant bleibt. Dies deutet auf eine geringere Innovationstiefe hin. Tatsächlich ist der Markterfolg innovativer Produkte und Dienstleistungen gemessen am Umsatzanteil der Innovationen seit 2016 rückläufig. Besonders ausgeprägt ist der Abwärtstrend bei Marktneuheiten.

Der Digitalisierungsschub während der Pandemie wurde vor allem durch ein grösseres Know-how der Beschäftigten getrieben, weniger durch höhere Investitionsanteile in Hard- und Software. Das legen die Zahlen der neuen Studie der neuen Innovationserhebung der KOF nahe: In den Jahren 2020 bis 2022 gaben Unternehmen weiterhin rund 17% ihrer gesamten Investitionen für Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) aus. Allerdings wurden mehr Fachkräfte in diesen Bereichen aus- und weitergebildet.

Grosse Unternehmen einen Schritt voraus

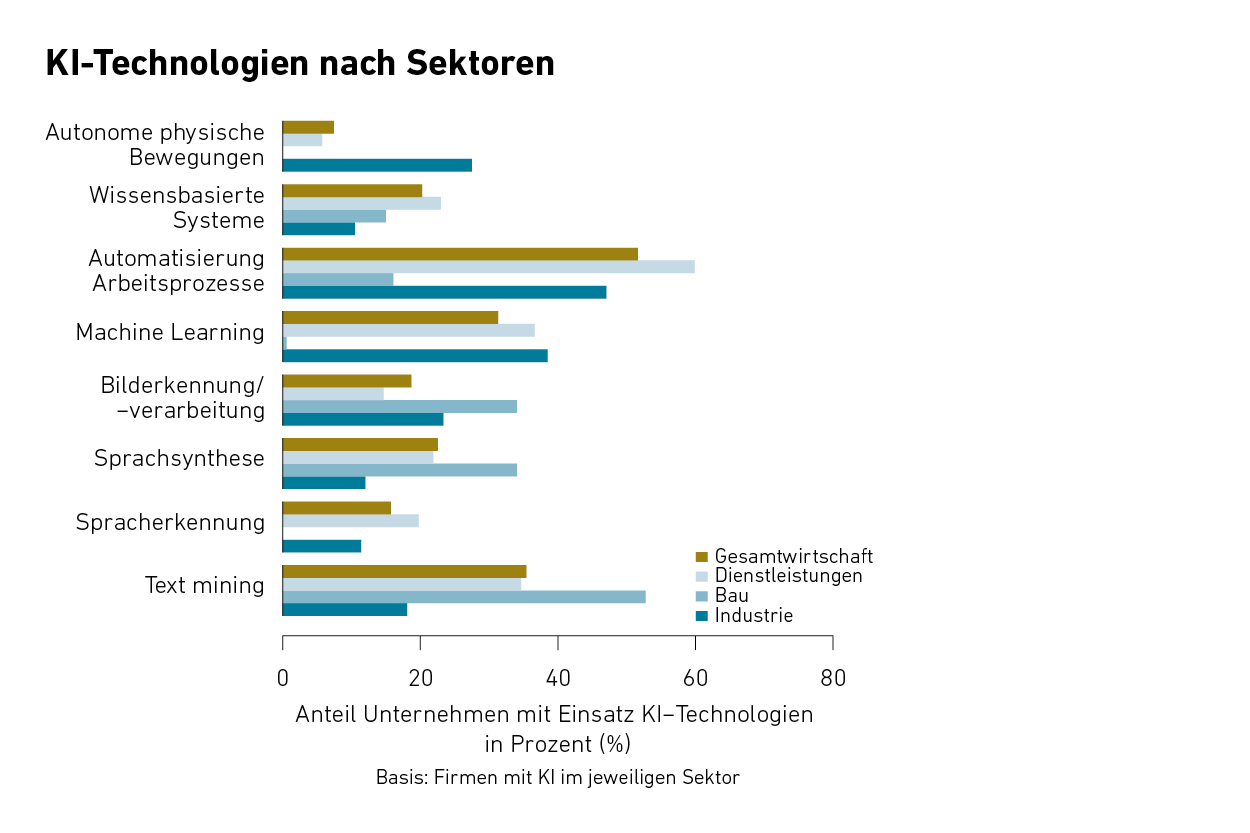

Die Umfrage zeigt auch, dass die Verwendung von Big Data und KI insgesamt deutlich zugenommen hat (siehe Grafik G 1). Genutzt wird sie vor allem, um Arbeitsabläufe und Prozesse zu automatisieren. Allerdings klafft bei der Anwendung eine Lücke zwischen kleinen und grossen Unternehmen: Big Data wird von 20% der kleinen und 60% der grossen Unternehmen eingesetzt. Bei KI sieht es ähnlich aus: Etwas über 8% der kleinen Firmen setzen diese ein, bei den grossen ist es bereits mehr als jedes dritte Unternehmen. Ob Chat GPT und die seit seiner Veröffentlichung vor gut zwei Jahren rasant eingesetzten Veränderungen die Kluft schliessen können, bleibt abzuwarten.

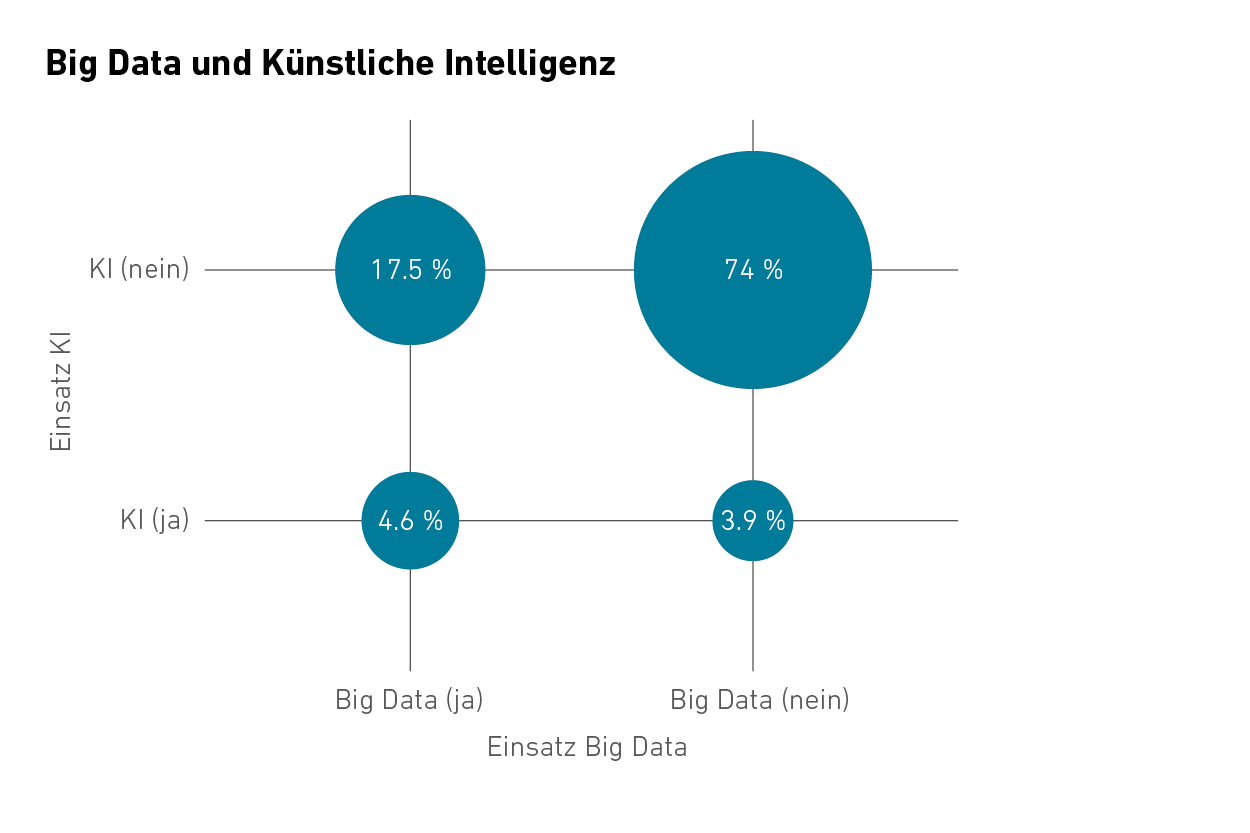

Ein Schlüssel, um Wettbewerbsvorteile erzielen zu können, ist die Kombination von Big Data und KI. Bisher nutzen aber nur weniger als 5% der Unternehmen KI, um grosse Datenmenge auszuwerten und zu analysieren (siehe Grafik G 2). Hier könnten fehlendes Know-how, Infrastruktur oder eine mangelnde Datenqualität hinderlich sein. Nutzen Unternehmen KI, passen rund ein Drittel diese an die firmenspezifischen Bedürfnisse an. Ein Viertel setzt KI-Software ein, die von eigenen Mitarbeitenden oder von externen Anbietern entwickelt oder modifiziert wurde. Die Studie zeigt zudem, dass KI vor allem in Branchen mit einer höheren Wertschöpfung vertreten ist. Dies deutet auf einen positiven Zusammenhang mit der Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens hin.

Schweizer Innovationslandschaft als Fels in der Brandung

Blickt man nicht nur auf die Digitalisierung, sondern darauf, wie innovativ die Schweizer Wirtschaft ist, zeigt sich eine stabile, aber differenzierte Innovationslandschaft. Trotz eines international stark verschärften Wettbewerbs und den Widrigkeiten der Pandemiejahre hielten die Unternehmen den Erfolg ihrer innovativen Produkte und Dienstleistungen auf dem langjährigen Niveau. Allerdings sank zwischen den Jahren 2020 bis 2022 der Anteil jener Unternehmen, die aktiv Forschung und Entwicklung (F&E) betreiben, leicht. Auch der Umsatzanteil der F&E-Ausgaben entwickelte sich weniger dynamisch als zuvor. Damit hat sich der im historischen Vergleich hohe Konzentrationsgrad der F&E-Aktivitäten in der Schweizer Wirtschaft verfestigt, was vor allem auf die Entwicklung bei den Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten zurückzuführen ist. Bei Unternehmen mit 50 bis 100 Beschäftigten stieg hingegen die Bereitschaft riskante F&E zu betreiben und mehr zu investieren.

Für die Innovationsleistung der Schweiz spielt der Hightech-Sektor eine wichtige Rolle. Doch gerade in diesem Sektor scheint sich die Innovationslandschaft zu verändern: Der Anteil innovativer und F&E-aktiver Unternehmen ist in diesem Sektor am höchsten. Die F&E-Ausgaben sind hier ebenfalls wieder relativ am höchsten. Der Markterfolg innovativer Produkte ist jedoch geringer als bei den modernen Dienstleistungen. Dies deutet auf einen intensiven internationalen Wettbewerb hin, der einerseits verstärkte Innovationsanstrengungen erfordert, andererseits aber den Markterfolg der innovativen Produkte schmälert.

Kleine KMU unter Kostendruck

Erstmals seit dem Untersuchungszeitraum 2014 bis 2016 haben Prozessinnovationen zur Senkung der Produktionskosten bei kleinen KMU zugenommen. Der Kostendruck hat für viele Unternehmen wieder zugenommen. Bei den grösseren KMU mit 100 bis 250 Beschäftigten und den Grossunternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten nimmt der Anteil der Unternehmen mit kostensenkenden Prozessinnovationen dagegen weiter ab. Bei den Grossunternehmen ist das Ausmass der Einsparungen bei Produktionskosten seit einigen Perioden sogar rückläufig. Entweder hat hier der Kostendruck nachgelassen oder es ist deutlich schwieriger geworden, weitere Einsparungen bei den Produktionskosten zu realisieren.

Die hohen Kosten wurden bei der Untersuchung auch am häufigsten als Innovationshemmnis genannt (siehe Grafik G 3). Dies war bereits in der Vergangenheit der Fall. Neu hinzugekommen sind der Fachkräftemangel sowie vor allem die Bauvorschriften und Raumplanung. Sie stehen an zweiter und dritter Stelle der wichtigsten Hemmnisse.

Immer weniger radikale Innovationen

Bei den Grossunternehmen zeichnet sich eine deutliche Verschiebung der Innovationsaktivitäten ab. Seit einigen Perioden geht der Umsatzanteil der F&E-Ausgaben deutlich zurück, während der Anteil der innovierenden Unternehmen konstant bleibt. Dies deutet auf eine geringere Innovationstiefe hin. Und tatsächlich ist der Markterfolg innovativer Produkte und Dienstleistungen gemessen am Umsatzanteil der Innovationen seit 2016 rückläufig. Besonders ausgeprägt ist der Abwärtstrend bei den Umsatzanteilen von Marktneuheiten (radikalen Innovationen), also Produkten und Dienstleistungen mit hoher Innovationstiefe, die in der Regel zumindest kurzfristige Wettbewerbsvorteile bringen.

Innovationsförderung mit neuen Instrumenten

Nach dem sehr starken Anstieg des Anteils der innovativen Unternehmen, die Innovationsförderung erhalten haben, hat sich der Anteil auf hohem Niveau stabilisiert. Diese dynamische Entwicklung ist vor allem auf die kantonale Förderung zurückzuführen. Seit 2020 stehen mit der steuerlichen Abzugsfähigkeit von F&E-Aufwendungen und der Patentbox weitere Förderinstrumente zur Verfügung. Auffallend ist auch, dass rund ein Viertel der innovativen Unternehmen den veränderten Assoziationsstatus der Schweiz bei Horizon Europe als sehr negativ oder negativ bewertet.

Zur Studie

Im Rahmen der Innovationserhebung, die seit den 1990er Jahre alle zwei Jahre durchgeführt wird, untersuchten Forschende der KOF im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovationen (SBFI), wie der Stand der Digitalisierung und ihr Einsatz bei Unternehmen in der Schweiz ist.

Die aktuelle Studie in voller Länge: externe Seite www.innovationserhebung.ch

Eingeordnet: “Luft nach oben”

Kommentar von Prof. Dr. Martin Wörter, Leiter des Forschungsbereichs Innovationsökonomie

«Die Innovationsleistung der Privatwirtschaft ist ein wesentlicher Pfeiler für die Wettbewerbsfähigkeit und den Wohlstand unseres Landes. Die Wirtschaftspolitik ist gut beraten, die Rahmenbedingungen für Forschung und Entwicklung (F&E) sowie für Innovationsaktivitäten in allen Bereichen der Gesellschaft möglichst optimal zu gestalten. Hier ist noch Luft nach oben. Denn ein Blick auf die Hemmnisse zeigt, dass neben den hohen Innovationskosten der Fachkräftemangel und vor allem die Bauvorschriften und die Raumplanung als Innovationshemmnisse deutlich an Bedeutung gewonnen haben.

Aber nicht nur das. Vor allem im für die Schweiz wichtigen Hightech-Bereich hat sich der internationale Wettbewerb verschärft. Dies zeigt sich auch darin, dass der Anteil der F&E-Ausgaben am Umsatz zugenommen hat, während der Markterfolg mit innovativen Produkten abgenommen hat; mehr Aufwand bei geringerem Ertrag deutet auf geringere Wettbewerbsvorteile durch F&E-Anstrengungen bzw. längere Amortisationszeiten innovativer Produkte hin. Längerfristig könnte dies die Finanzierbarkeit interner F&E infrage stellen und das Innovationsrisiko insbesondere für kleine KMU erhöhen. Das kann die Konzentration von F&E-Aktivitäten in grösseren Unternehmen fördern. Dies wiederum verringert die «Absorptionsfähigkeit» der schweizerischen Privatwirtschaft insgesamt, zumal firmeninterne F&E-Aktivitäten oft die Voraussetzung dafür sind, das Potenzial neuer Entwicklungen im Wettbewerbsumfeld oder an den Hochschulen zu erkennen und zu nutzen. Die Innovationsförderung kann dazu beitragen, die Absorptionsfähigkeit der Privatwirtschaft hochzuhalten.

Und das tut sie tatsächlich, wie die jüngste Evaluationsstudie zur Projektförderung von Innosuisse zeigt. Sie erhöht die Zahl der Beschäftigten und den innovativen Umsatz in den geförderten Unternehmen signifikant.

«Die derzeit noch unsicheren regulatorischen Rahmenbedingungen sind hier sicherlich nicht hilfreich, um dieses Know-how in den Unternehmen schnellstmöglich aufzubauen und zu nutzen.»Martin Wörter, Leiter des Forschungsbereichs Innovationsökonomie, KOF

Darüber hinaus haben auch Innovationsparks und neuerdings die erhöhte steuerliche Abzugsfähigkeit von F&E-Ausgaben (auf kantonaler Ebene) das Potenzial, die Innovationskraft zu stärken. Die Politik ist aber auch an anderer Stelle gefordert. Das Marktpotenzial von Innovationen bzw. die Aussicht auf Unternehmenswachstum ist eine wesentliche Motivation, in F&E und Innovationsaktivitäten zu investieren. Ein friktionsfreier Zugang zu den grossen Absatzmärkten der Welt (EU, USA, Asien) ist deshalb eine wesentliche Voraussetzung für die Attraktivität des Innovationsstandorts Schweiz.

Auch die Digitalisierung, insbesondere die jüngsten Entwicklungen in der Analyse von Big Data mittels Künstlicher Intelligenz, ist ein wesentlicher Treiber der Innovationskraft. Das Potenzial ist enorm und betrifft viele Bereiche der Wirtschaft. Sowohl die Verfügbarkeit grosser Datenmengen als auch das Know-how, Künstliche Intelligenz unternehmensspezifisch weiterzuentwickeln, werden entscheidend sein, um mit diesen Technologien Wettbewerbsvorteile erzielen zu können. Dies geht weit über «Large Language Models» wie Chat GPT hinaus. Die derzeit noch unsicheren regulatorischen Rahmenbedingungen sind hier sicherlich nicht hilfreich, um dieses Know-how in den Unternehmen schnellstmöglich aufzubauen und zu nutzen.»

Literatur zu diesem Kommentar:

Hulfeld, F., Spescha, A., Woerter M. (2024). Funding R&D Cooperation Between Firms and Universities - The Effectiveness of the Innosuisse Model. KOF Working Paper No. 522 12/2024, KOF Swiss Economic Institute, Zürich. externe Seite https://doi.org/10.3929/ethz-b-000708831

AUS DER PRAXIS – das sagen Unternehmen

Setzen Sie KI im Unternehmen ein?

Seit 2024 setzen wir KI primär auf individueller Basis ein. GenAI wie ChatGPT unterstützen bei Übersetzungen, Zusammenfassungen, beim Erstellen von Berichten oder als Programmierhilfe. Copilot Pro hilft bei kleineren Aufgaben im Alltag wie bei der Email-Bearbeitung. Gerade ist ein firmeneigener Chatbot in Arbeit. In einzelnen Projekten prüfen wir zudem den Einsatz von KI, etwa Bilderkennung in der Beratung.

Welchen konkreten Nutzen ziehen Sie im Unternehmen aus KI?

Bisher ist der Nutzen überschaubar. Es geht vor allem darum, KI allen Mitarbeitenden näher zu bringen, um künftige Potentiale zu erkennen.

Ihre Ziele in Sachen KI?

Zurzeit bauen wir ein firmenübergreifendes Innovationsmanagement auf. Teil davon sind die Digitalisierungsstrategie sowie ein Technologieradar, der sinnvolle Anwendungsfelder von KI für Andermatt Biocontrol Suisse aufzeigen soll.

Kombinieren Sie Big Data mit KI?

Nein. Haupthindernisse sind fehlendes internes Know How, das Investitionsvolumen, aber auch die vorliegende Datenstruktur und -qualität.

Nachgefragt bei: Heiri Wandeler, Bereichsleiter Produktion, F&E, Technik, Andermatt Biocontrol

Setzen Sie KI im Unternehmen ein?

KI ist für uns ein sehr wichtiges Instrument. Intern setzen wir KI vor allem zur Effizienzsteigerung ein. In der Softwareentwicklung, unserem Hauptgeschäft, haben alle unsere Engineers KI-Tools zur Verfügung, die sie zwischen 10-30 Prozent effizienter machen. Dies bedeutet, dass wir für unsere Kunden günstigere und bessere Softwarelösungen entwickeln können. Alle Mitarbeitenden haben auch Zugriff auf unseren CudosGPT – ein Tool ähnlich wie ChatGPT, das aber sicher ist und Zugriff auf unsere internen Daten hat. Sehr cool ist auch unser KI-Assistent, den wir für das Projektcontrolling verwenden. Er hat Zugriff auf unsere Zeiterfassungsdaten und Buchhaltung; kann Rechnungen kontrollieren und Projekte auswerten. Dies spart mehrere Stunden Zeit pro Monat. Für uns ist KI zudem ein eigenes Geschäftsfeld geworden. Das, was wir für uns erprobt haben, dürfen wir Firmen weitergeben.

Ihre Vision?

Die rasante Entwicklung wird weitergehen. Die Stellen, wo KI sinnvoll eingesetzt werden kann, wachsen fast täglich. Wir sehen uns in Zukunft als KI-Experten und Enabler, welche Firmen in der Schweiz helfen, dank KI besser, schneller und günstiger zu werden. KI ist ein Digitalisierungsturbo: Dadurch, dass die Digitalisierung günstiger wird, packen Firmen plötzlich viele Themen an, die schon länger digitalisiert werden sollten.

Kombinieren Sie Big Data mit KI?

Ja. Wir entwickeln eigene Algorithmen, die wir mit den Daten trainieren und testen. Und wir verwenden KI als Abfragetool für Big Data.

Nachgefragt bei: Reto Bättig, CEO Cudos AG, 60 Mitarbeitende

«KI und Big Data werden in der Schweiz einen grossen Stellenwert haben, da sie im wichtigen Dienstleistungssektor nicht mehr wegzudenken sein werden. Bei produzierenden Firmen wie der Andermatt Biocontrol Suisse, wird beides ebenfalls Einzug halten. Berechtigte Anwendungsfelder jedoch mit etwas weniger Geschwindigkeit und Umfang.»Heiri Wandeler

«Packen Sie es an! Starten Sie keine Riesenprojekte, sondern stellen Sie kleine Teams auf, die schnell und günstig Nutzen generieren. Wir müssen jetzt beginnen, den Umgang mit KI zu erlernen und die Infrastruktur, Interfaces und guten Daten für die Zukunft bereit haben. Warten ist keine Option.»Reto Bättig

Ansprechpersonen

KOF Konjunkturforschungsstelle

Leonhardstrasse 21

8092

Zürich

Schweiz

KOF Konjunkturforschungsstelle

Leonhardstrasse 21

8092

Zürich

Schweiz