Wie entstehen Innovationen, Herr Schumpeter?

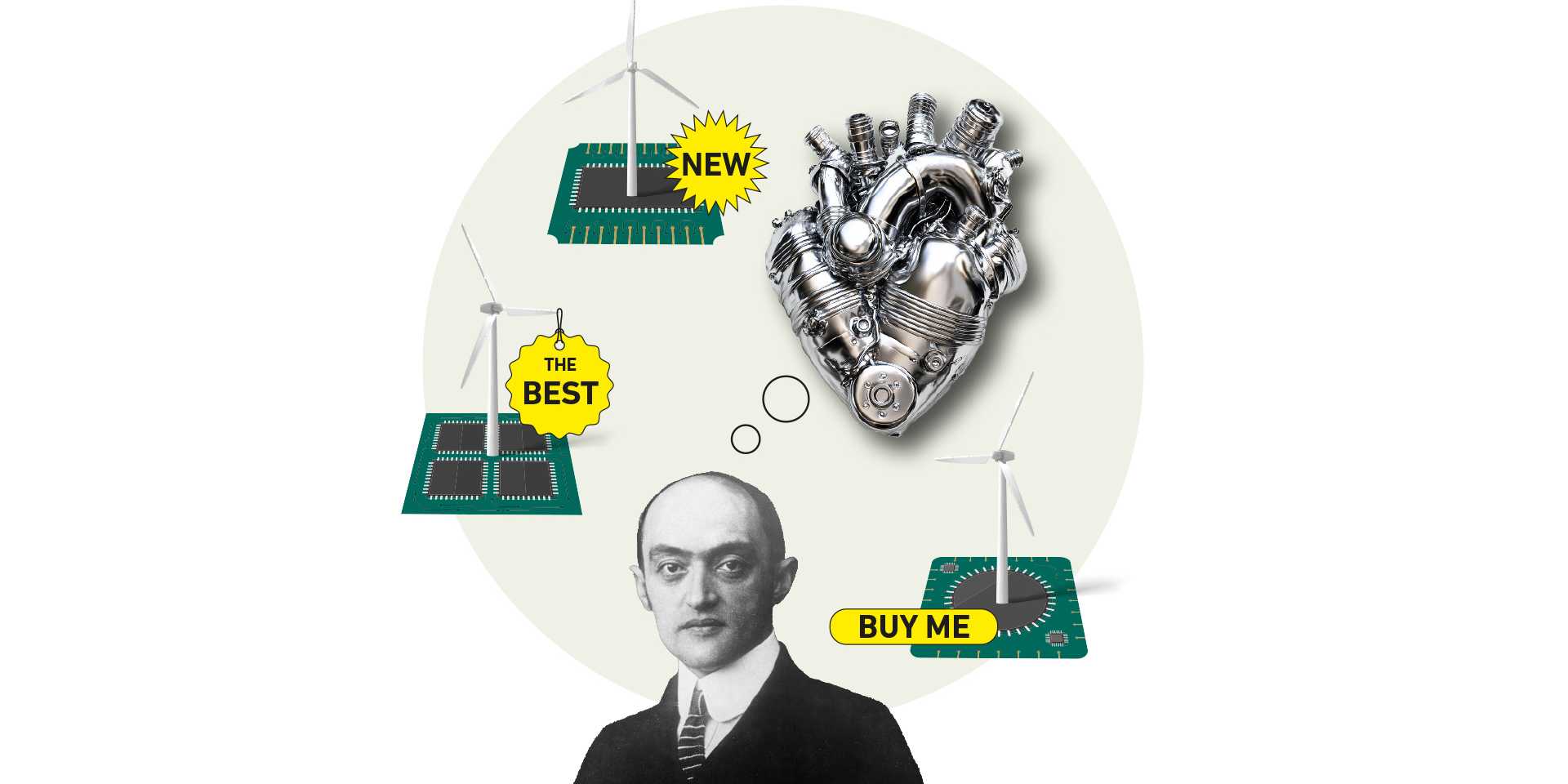

Er entwickelte einflussreiche Ansätze, um den technologischen Fortschritt und das Wesen des Kapitalismus verstehen. Was würde er uns heute raten? Ein fiktives Interview mit dem verstorbenen österreichischen Ökonomen Joseph Schumpeter über Innovationen, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz.

Dieses fiktive Interview entstand in Kollaboration mit Chat GPT und Perplexity.

Europa hinkt bei der Digitalisierung hinter den USA und China zurück. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?

Nun, das hat mit dem Wesen der Innovation und der schöpferischen Zerstörung zu tun. Wirtschaftlicher Fortschritt entsteht durch radikale Innovationen, die alte Strukturen zerstören und neue Märkte schaffen. Die USA und China haben ein Umfeld geschaffen, das solche Innovationen begünstigt. In den USA herrscht ein stark ausgeprägter Unternehmergeist, gepaart mit Risikokapital und einer Kultur, die Scheitern als Lernprozess akzeptiert. Unternehmen wie Google, Apple oder Microsoft konnten durch aggressive Innovation Märkte umkrempeln. China wiederum hat eine staatlich gelenkte Innovationsstrategie, kombiniert mit massiven Investitionen in Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz und Halbleiter.

Und was läuft in Europa schief?

Europa hat zwar hervorragende Ingenieure und Forscher, aber es fehlt oft an der Dynamik. Bürokratie, Regulierung und eine geringere Risikobereitschaft bremsen viele bahnbrechende Innovationen aus. Ausserdem gibt es weniger Kapital für Start-ups im Vergleich zu den USA.

Was müsste Europa tun, um aufzuholen?

Weniger Regulierung, mehr Wagniskapital, eine stärkere Verbindung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft – und eine Kultur, die es Gründern erleichtert, Risiken einzugehen.

Müsste Europa auch mehr Industriepolitik betreiben und wie derzeit Donald Trump in den USA durch Zölle seine eigenen Industrien schützen?

Industriepolitik kann helfen, aber sie birgt auch Gefahren. Wenn der Staat gezielt Schlüsselindustrien fördert, kann das Innovationen stimulieren – etwa durch Investitionen in Zukunftstechnologien wie KI, Halbleiter oder erneuerbare Energien. Doch wenn der Staat zu stark eingreift, drohen Bürokratie, Marktverzerrungen und ineffiziente Strukturen. Zölle können kurzfristig bestimmte Industrien schützen, aber sie ersticken oft den Wettbewerbsdruck – und Wettbewerb ist der Motor der Innovation. Wenn Unternehmen vor ausländischer Konkurrenz abgeschirmt werden, haben sie weniger Anreize, effizienter zu werden oder neue Technologien zu entwickeln. Langfristig kann das dazu führen, dass sie träge und innovationsfeindlich werden.

Gibt es auch Schattenseiten von Innovationen?

Natürlich! Jeder Innovationsprozess bringt Gewinner und Verlierer hervor. Traditionelle Geschäftsmodelle werden obsolet, bestimmte Arbeitsplätze verschwinden. Das kann zu sozialen Spannungen führen. Beispiele dafür sind Detroit, wo früher massenhaft Autos produziert wurden und heute Fabrikhallen leer stehen, oder das Ruhrgebiet nach dem Niedergang der heimischen Kohleindustrie in den 60er, 70er und 80er Jahren. Diesen Strukturwandel spüren Städte wie Gelsenkirchen bis heute. Allerdings ist dieser Prozess für den wirtschaftlichen Fortschritt unerlässlich. Die Herausforderung besteht darin, den Wandel so zu gestalten, dass die Vorteile der Innovationen möglichst breit verteilt werden.

Welche Tradition sollte auf keinen Fall disruptiert werden?

Die Wiener Kaffeehaus-Tradition natürlich. In einer Zeit, in der alles disruptiv sein muss, sind sie eine sanfte Form des Widerstands – gegen Beschleunigung, gegen Effizienzwahn, gegen Wi-Fi.

Schumpeters Theorie im Kern

Der österreichische Ökonom Joseph Schumpeter (1883–1950) betrachtete wirtschaftliche Entwicklung als einen ständigen Prozess der Erneuerung. Seine zentrale Idee ist die schöpferische Zerstörung: Neue Technologien und Innovationen verdrängen alte Strukturen, wodurch Fortschritt und Wachstum entstehen. Schumpeter sah Unternehmer und technologische Innovationen als die wichtigsten Treiber der Wirtschaft. Er warnte jedoch davor, dass Bürokratie, übermässige Regulierung und eine Risikoscheu in der Gesellschaft den Innovationsprozess ausbremsen könnten. Schumpeter wird ideengeschichtlich der Österreichischen Schule der Nationalökonomie und der evolutionären Ökonomik zugeordnet.