Wie Ökonomen in der Schweiz die vierte industrielle Revolution beurteilen

Was sind die Auswirkungen der «vierten industriellen Revolution»? Die KOF hat erstmalig die in der Schweiz ansässigen forschenden Ökonominnen und Ökonomen zu deren Einschätzungen befragt. Diese sind hinsichtlich der kurzfristigen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt geteilter Meinung. Längerfristig erwarten sie keine negativen Effekte. Sie beurteilen die Schweizer Wirtschaft als relativ gut für die Herausforderungen der «Industrie 4.0» aufgestellt.

Derzeit macht das Schlagwort der vierten industriellen Revolution oder der Industrie 4.0 die Runde. Vorgängerinnen der vierten Revolution waren Revolution 1.0 mit der Erfindung der Dampfmaschine, Revolution 2.0 mit der Elektrifizierung sowie Revolution 3.0 mit der Erfindung des Computers. Nun stehen wir mittendrin in Revolution 4.0 mit dem Internet der Dinge.

Unabhängig davon, ob diese Beschreibung akkurat ist, scheint es relativ unbestritten, dass die Produktions- und Logistikprozesse seit der flächendeckenden Nutzung des Internets im Umbruch sind. Im Vordergrund stehen dabei oftmals die sichtbare Automatisierung, Digitalisierung und Robotisierung von Prozessen, die früher von Menschen gemacht wurden. Damit einher geht eine weitverbreitete Angst vor technologiebedingter Arbeitslosigkeit, insbesondere in Berufen, in denen Routinearbeit die Regel ist. In jüngerer Zeit wird aber auch von möglichen Automatisierungen von mittel bis hoch qualifizierten Arbeiten gewarnt.

Umfrage der KOF

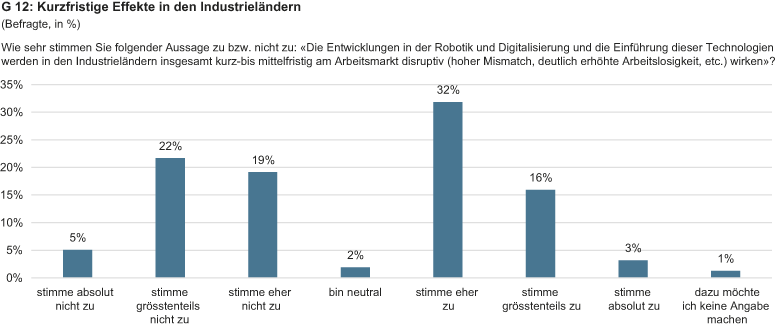

Die KOF hat nun erstmals für das externe Seite Schweizer Radio und Fernsehen SRF bei den in der Schweiz ansässigen Ökonomen an Universitäten und Forschungseinrichtungen eine Umfrage durchgeführt, um zu eruieren, wie diese die derzeitigen Umbrüche in Verbindung mit der vierten industriellen Revolution beurteilen. Im Fokus stehen dabei die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt sowie mögliche (staatliche) Reaktionen. Die erste der insgesamt neun Fragen der Umfrage befasst sich mit den kurzfristigen «disruptiven» Auswirkungen der Digitalisierung und Automatisierung auf dem Arbeitsmarkt (siehe Grafik G 12).

Auffällig ist hier die Zweiteilung unter den Ökonomen, die sich mit einer Häufung von Antworten bei «gar nicht einverstanden» und «eher einverstanden» äussert. Dies ist kein Ausdruck des alten Spruchs «Zwei Ökonomen, drei Meinungen», sondern ein Hinweis darauf, dass auch unter Fachleuten umstritten ist, welche Auswirkungen die vierte industrielle Industrie kurzfristig haben wird.

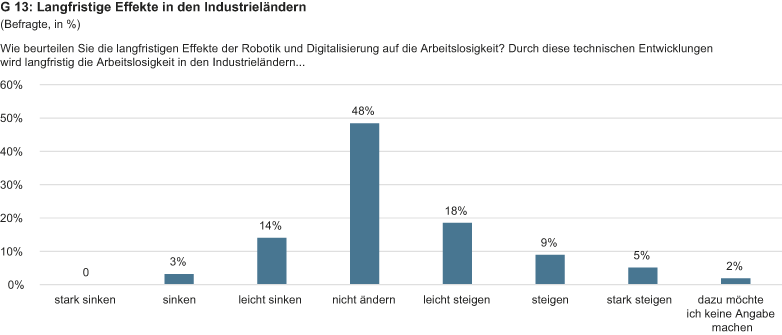

Hinsichtlich der langfristigen Auswirkungen sind sich die befragten Ökonomen eher einig: Knapp 50% rechnen mit keinen Auswirkungen auf die Arbeitslosigkeit (siehe G 13). Nimmt man hier die Antworten dazu, die eine Abnahme der Arbeitslosigkeit erwarten, sind es sogar 65%. Etwas über 30% rechnen hingegen mit leichten bis stark negativen längerfristigen Effekten auf den Arbeitsmarkt.

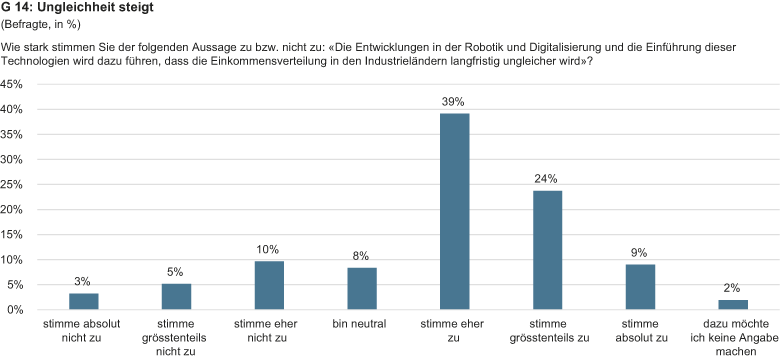

Weniger positiv und noch eindeutiger beurteilen die Ökonomen die Effekte auf die Einkommensverteilung. Eine Mehrheit der Ökonomen tendiert zur Ansicht, dass in den Industrieländern die Einkommensverteilung durch diese neuen Technologien ungleicher werden könnte (siehe G 14).

Schweiz kann profitieren

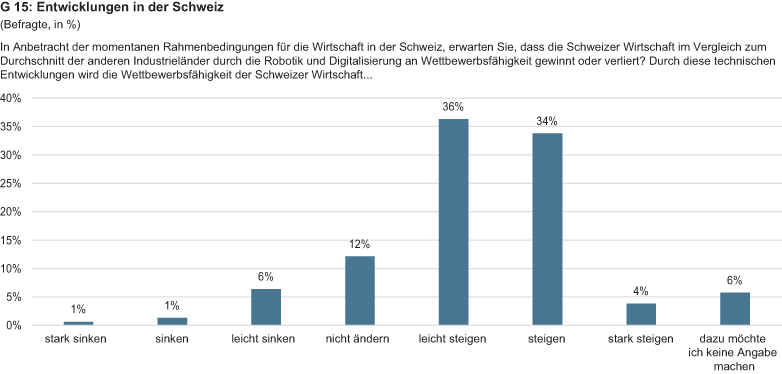

In der Schweiz dürften nach Ansicht der Ökonomen die Robotik und Digitalisierung tendenziell dazu führen, dass der Bedarf an tief qualifizierten Arbeitskräften abnimmt und der an hoch qualifizierten zunimmt. Bei der Bewertung des Bedarfs an Mittelqualifizierten sieht die Mehrzahl der Ökonomen ebenfalls eine geringere Nachfrage, doch rechnet auch ein beträchtlicher Anteil mit keiner Änderung. Insgesamt sehen die Ökonomen die Schweiz durch die Einführung dieser Technologien eher auf der Gewinnerseite. Die Rahmenbedingungen sind hierzulande so ausgestaltet, dass die Schweiz eher an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Industrieländern gewinnt (siehe G 15).

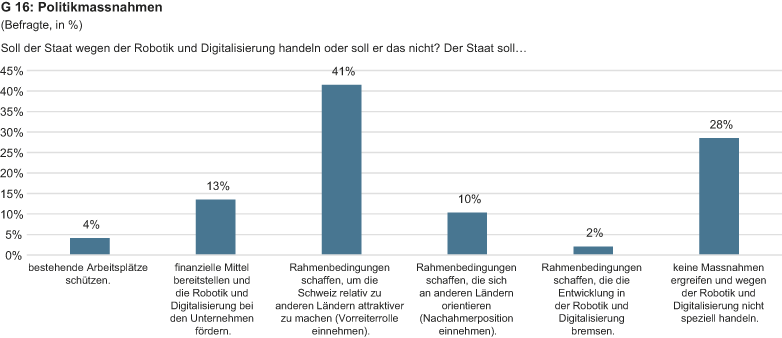

Bezüglich den Handlungsoptionen der Politik fordert ein beträchtlicher Teil der Ökonomen, dass die Politik die Rahmenbedingungen so verändern soll, dass die Schweiz eine Vorreiterrolle einnehmen kann. Allerdings gibt es auch eine recht hohe Zahl an Ökonomen, die der Ansicht sind, dass kein spezieller Handlungsbedarf seitens des Staates existiert (siehe G 16).

Zur Umfrage

Insgesamt hat die KOF 476 forschende Ökonominnen und Ökonomen befragt. 157 von ihnen haben geantwortet. Dies entspricht einer Antwortrate von 33%. Bei den befragten «forschenden Ökonomen» handelt es sich um Volkswirte, die in öffentlich finanzierten Einrichtungen wissenschaftlich tätig sind und aktiv in wissenschaftlichen Fachzeitschriften publizieren. Die Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit Schweizer Radio und Fernsehen SRF erarbeitet. Auf der externe Seite SRF-Homepage finden Sie ebenfalls Informationen zur Ökonomenumfrage.

Die KOF sieht sich hier als Vermittlerin zwischen akademischer Forschung und der breiteren Öffentlichkeit und sie möchte mit dieser Umfrage den Forschungsökonomen eine lautere Stimme geben.

Kontakt

KOF Konjunkturforschungsstelle

Leonhardstrasse 21

8092

Zürich

Schweiz

Kontakt

Keine Datenbankinformationen vorhanden