«Harris ist berechenbarer als Trump»

Die beiden KOF Ökonomen Heiner Mikosch und Maurizio Daniele arbeiten im Interview die wirtschaftspolitischen Unterschiede zwischen Kamala Harris und Donald Trump heraus und geben einen Ausblick auf die konjunkturelle Entwicklung in den USA.

Die ganze Welt schaut gebannt auf die US-Präsidentschaftswahlen. Warum sind die USA global betrachtet so wichtig?

Daniele: Die USA sind nach wie vor der Motor der Weltwirtschaft. Fast alle Länder der Welt – Sonderfälle wie Nordkorea ausgenommen – haben starke Wirtschaftsbeziehungen mit den USA. Das gilt auch für die Schweiz. Die USA sind nach der Europäischen Union mit einem Anteil von knapp 20% der zweitwichtigste Exportmarkt für die Schweiz.

«Die USA sind nach wie vor der Motor der Weltwirtschaft.»Maurizio Daniele

Die USA spielen in fast allen geopolitischen Konflikten – sei es in Taiwan, in der Ukraine oder im Nahen Osten – eine zentrale Rolle. Ist das auch ein Faktor, warum die Präsidentschaftswahlen über die USA hinaus so eine grosse Bedeutung haben?

Mikosch: Ja. Die USA sind ein globaler Agenda-Setter, sei es in der Geopolitik oder bei internationalen Abkommen. Projekte wie beispielsweise die globale Mindeststeuer können nur funktionieren, wenn die USA mitmachen. Wenn die USA einen Handelsstreit mit China beginnen, muss sich jedes andere Land die Frage stellen, wie es sich dazu stellt und positioniert.

Daniele: Ein Beispiel dazu: Das niederländische Unternehmen ASML, welches Spezial-Maschinen für die Chip-Produktion herstellt, musste dieses Jahr aufgrund des Drucks der USA auf die niederländische Regierung die Lieferung einiger Maschinen nach China stoppen. Das zeigt, wie dominant und mächtig die USA sind.

«Trump ist dafür bekannt, disruptiv und ad-hoc zu regieren. Deshalb ist nach unserer Einschätzung die politische Unsicherheit höher, wenn er gewinnen würde.»Heiner Mikosch

Mit Kamala Harris und Donald Trump stehen zwei gegensätzliche Kandidaten zur Wahl. Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden Kandidaten?

Mikosch: Trump ist dafür bekannt, disruptiv und ad-hoc zu regieren. Deshalb ist nach unserer Einschätzung die politische Unsicherheit höher, wenn er gewinnen würde. Unter Trump sind Positivszenarien für die Wirtschaft denkbar, so könnte er zum Beispiel bestimmte internationale Konflikte durch Deals eindämmen – aber auch Negativszenarien, wie dass er und seine Mitstreiter die demokratischen Institutionen in den USA nachhaltig beschädigen.

Und Kamala Harris?

Mikosch: Harris ist berechenbarer als Trump. Sie bewegt sich eher in den Bahnen, die wir von Barack Obama und Joe Biden kennen. Unter ihr hätten wir folglich weniger politische Unsicherheit.

Wofür stehen die beiden Kandidaten in der Geo- und Handelspolitik?

Mikosch: Trump sieht die USA als stärksten Player in einem globalen Machtkampf mit mehreren Akteuren. Bei aller Unsicherheit, die von Trump ausgeht, ist das realistische Szenario, dass er die Importzölle weiter erhöht und wieder Konflikte mit seinen Handelspartnern provoziert. Die EU kann es dabei genauso treffen wie China. Trumps Vorgehen hat das folgende Muster. Er identifiziert situativ die Schwächen anderer Länder, startet einen Konflikt und versucht dann, einen besseren Deal für die USA herauszuholen. Harris ist dagegen eine Transatlantikerin. Für sie sind Europa und die USA natürliche Verbündete, natürlich aus ihrer Sicht mit den USA als klare Leaderin. Auch sie würde eine protektionistische Handelspolitik verfolgen, dabei aber primär auf China zielen und versuchen, Europa auf die Seite der USA zu ziehen.

Wie unterscheiden sich Trump und Harris in der nationalen Wirtschaftspolitik?

Daniele: Trump würde weitere Steuersenkungen durchsetzen. Diese will er durch Importzölle refinanzieren. Dass diese Rechnung aufgeht, ist unrealistisch. Harris will eher Steuererhöhungen für Unternehmen und Spitzenverdiener sowie höhere Sozialleistungen und Steuersenkungen für die Mittelklasse. Bei beiden Kandidaten dürfte die Staatsverschuldung weiter steigen.

Mikosch: Bei Trump ist die Chance höher, dass es durch die Steuersenkungen wieder zu einem Wirtschaftsboom kommt. Aber es besteht auch das Risiko, dass das nach hinten losgeht. Ein mögliches Szenario unter Trump könnte so aussehen: Die Wirtschaft überhitzt, die Inflation kommt zurück, die Notenbank muss reagieren, der Dollar wertet ab und es kommt zu Turbulenzen an den Finanzmärkten. Dann würden die USA in eine Rezession rutschen.

Gibt es ökonomische bzw. politökonomische Gründe dafür, warum ein so umstrittener Politiker wie Trump seit Jahren eine so wichtige Rolle spielt?

Mikosch: Trump ist kein Einzelphänomen. Populismus und eine Anti-Establishment-Politik gibt es auch in Europa. Die Globalisierung und der Aufstieg Chinas hat für Umverteilungen in den USA gesorgt. Es gibt Gewinner und Verlierer, sowohl auf der individuellen Ebene als auch mit Blick auf ganze Regionen. Tendenziell haben die untere Mittelschicht und alle industriellen Zweige, die in Importkonkurrenz zu China stehen, verloren. Neben diesem «China-Schock» hat auch der «Automatisierungsschock» Arbeitsplätze in der Industrie vernichtet. In Europa gab es eine ähnliche Entwicklung. Aber hier haben wir eine staatliche soziale Absicherung, in den USA dagegen kaum. Weder die Demokraten noch die Republikaner waren lange Zeit in der Lage, die Präferenzen der Globalisierungsverlierer aufzunehmen. Die Demokraten haben sich auf die gut ausgebildete urbane Schicht und auf Minderheitengruppen konzentriert. Viele Wähler sind als Reaktion darauf von links nach ganz rechts gewandert und haben Trump gewählt, der die republikanische Partei gekapert und grosse Teile des Parteiestablishments kaltgestellt hat. Einen ähnlichen Prozess, wenn auch nicht ganz so stark ausgeprägt, beobachten wir in Deutschland mit der AfD oder in Frankreich mit der Partei von Marine Le Pen, welche viele Wähler mobilisieren können, die ursprünglich links gewählt haben. Natürlich spielen bei dieser Wählerwanderung neben den angesprochenen ökonomischen Hintergründen auch gesellschaftspolitische Cleavages wie Abtreibung oder kulturelle Identität eine wichtige Rolle.

Wie ist euer Konjunkturausblick für die USA?

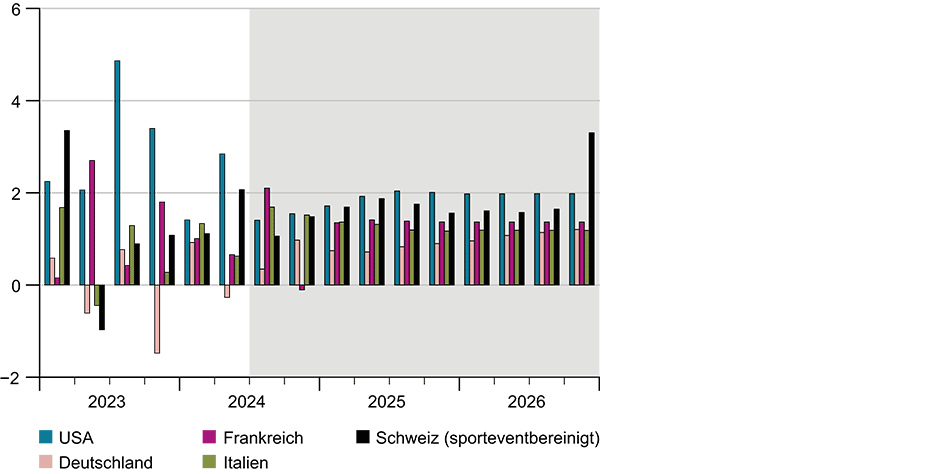

Daniele: Im Vergleich zu den grossen europäischen Volkswirtschaften hat sich die Konjunktur in den USA in den letzten Quartalen relativ solide entwickelt (siehe Grafik G 1). Der Konsum der privaten Haushalte und die Investitionen der Unternehmen sind weiterhin auf hohem Niveau. Aktuell machen sich aber erste Abkühlungstendenzen bemerkbar. Unter anderem laufen stützende Wirkungen der Fiskalpolitik aus, der Arbeitsmarkt kühlt sich zunehmend ab, was zu einer schwächeren Dynamik des privaten Konsums führen dürfte. Ausserdem dürften die erschwerten Finanzierungsbedingungen, d. h. die immer noch hohen Zinsen, noch für einen längeren Zeitraum dämpfend wirken. Wir rechnen deshalb mit einer allmählichen konjunkturellen Abschwächung, insbesondere für die zweite Jahreshälfte und das kommende Jahr, ehe die Wirtschaft 2026 wieder etwas an Fahrt gewinnt.

Ist die Inflation in den USA besiegt?

Daniele: Im Moment sieht die Tendenz gut aus. Die Konsumentenpreisinflation hat sich zuletzt erwartungsgemäss weiter abgeschwächt, nachdem im Vorjahresvergleich gestiegene Energiepreise zu Jahresbeginn wieder einen positiven Beitrag zur Inflation geleistet haben. Nichtsdestotrotz ist die Kernrate der Inflation, d.h. die Teuerung exklusive der volatilen Preise für Energie und Lebensmittel, weiterhin auf einem hohen Niveau und hat in den vergangenen Monaten weitgehend stagniert. Darüber hinaus könnte wie erwähnt die Inflation unter Trump zurückkommen.

Also hat die US-Notenbank (Fed) im Nachhinein einen guten Job gemacht?

Daniele: Im Grossen und Ganzen ja. Durch ihre schnelle und entschlossene Reaktion zur Straffung der Geldpolitik ist es ihr gelungen, die Inflation innerhalb kurzer Zeit erheblich zu reduzieren, ohne die wirtschaftliche Aktivität übermässig zu beeinträchtigen. Angesichts der robusten Beschäftigungs- und Konjunkturentwicklung im letzten Jahr und der deutlichen Abkühlung des Arbeitsmarktes in diesem Jahr hätte sie eventuell die Zinsen etwas früher anheben respektive dann wieder früher senken können.

Wo erwartet ihr die Leitzinsen in den USA am Ende dieses Jahres und Ende 2025?

Daniele: Nachdem die Fed aufgrund einer nur langsam rückläufigen Inflation im Vergleich zur Europäischen Zentralbank ihre erste Zinssenkung zunächst noch aufgeschoben hat, leitete sie auf ihrer September-Sitzung den Senkungszyklus ein. Wir gehen weiterhin von einer eher vorsichtigen Lockerung der Geldpolitik von Seiten der Fed aus und sehen die Leitzinsen am Jahresende im Zielband von 4,25 bis 4,5%. Im nächsten Jahr erwarten wir vier weitere Zinsschritte, also eine Zinssenkung von 100 Basispunkten. Dann würden wir Ende 2025 bei 3,25 bis 3,5% liegen. Langfristig, also über 2025 hinaus, dürften sich die Zinsen bei gut 3% einpendeln.

Ansprechpersonen

KOF FB Konjunktur

Leonhardstrasse 21

8092

Zürich

Schweiz

KOF Bereich Zentrale Dienste

Leonhardstrasse 21

8092

Zürich

Schweiz

KOF Konjunkturforschungsstelle

Leonhardstrasse 21

8092

Zürich

Schweiz